Oleh: Penulis

Di zaman sekarang, gaya bukan cuma soal baju. Ia bisa jadi soal suara, tulisan, selera makan, bahkan cara kita marah di media sosial. Gaya sudah berubah wujud: dari sekadar penampilan fisik, menjadi ekspresi identitas, simbol kelas, bahkan strategi bertahan di tengah masyarakat yang makin cepat menilai.

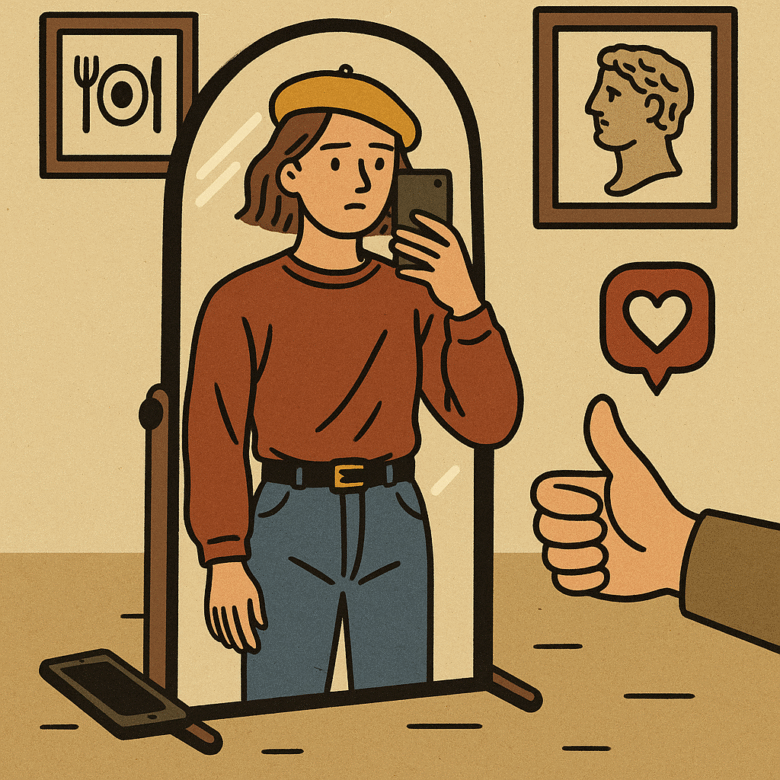

Tapi ada yang menarik: ketika gaya yang tadinya cuma pilihan personal, mulai dianggap sebagai standar umum. Lama-lama, ia berubah jadi budaya. Kita tidak lagi berpakaian karena nyaman, tapi karena takut dibilang “biasa aja”. Kita tidak lagi memotret makanan karena lapar, tapi karena “belum update story”. Inilah titik ketika gaya berhenti jadi pilihan, dan mulai jadi tekanan.

Kita hidup dalam masyarakat yang sangat visual. Platform seperti Instagram, TikTok, dan bahkan WhatsApp story telah membuat “tampilan luar” jadi penentu nilai. Orang bisa terlihat keren, pintar, dan sukses—hanya karena pandai menyusun caption dan memilih filter. Bahkan kemiskinan pun bisa terlihat indah kalau dikemas pakai tone warna hangat dan font serif.

Dalam suasana seperti ini, gaya bisa jadi alat kuasa. Orang dengan gaya tertentu dianggap lebih layak bicara, lebih layak didengar. Mereka yang tidak “gaya”—yang terlalu polos, terlalu jujur, atau terlalu biasa—pelan-pelan didorong ke pinggir. Lama-lama, bukan hanya isi kepala yang dinilai, tapi juga cara kita menampilkan isi itu. Kalau tidak bisa branding diri, kamu tidak ada.

Tentu, kita tidak bisa menolak gaya. Bahkan penolakan terhadap gaya pun adalah gaya. Kaum minimalis, misalnya, punya gayanya sendiri—yang justru sedang tren di kalangan urban sadar lingkungan. Tapi masalah muncul saat gaya mulai menekan isi. Saat gaya jadi lebih penting dari pikiran. Saat apa yang ditulis lebih disesuaikan dengan algoritma, bukan dengan nalar.

Di sinilah kita mulai kehilangan kebebasan berpikir. Budaya gaya membentuk masyarakat yang ingin selalu tampil “sesuai”, bukan “berani beda”. Gaya berubah jadi disiplin sosial. Kita diharuskan tampil pintar, tampil marah, tampil berempati—padahal belum tentu kita benar-benar begitu.

Dari sisi budaya, ini menimbulkan dua efek: pertama, masyarakat jadi lebih cair dalam menyerap tren baru. Tapi kedua, mereka juga jadi lebih cepat lupa substansi. Kita lebih cepat mengingat gaya bicara seseorang daripada gagasan yang ia sampaikan. Lebih tertarik pada estetika gerakan sosial daripada isi perjuangannya.

Maka, gaya bukan hanya soal seni, tapi juga soal kuasa. Mereka yang bisa membentuk gaya, bisa membentuk cara pikir. Karena itu, tak heran jika kekuasaan hari ini banyak dilakukan lewat gaya. Politik tak lagi sekadar debat argumen, tapi juga pertunjukan visual. Ada caleg-caleg yang lebih rajin bikin konten joget daripada membahas program kerja.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita perlu mengambil jarak. Belajar mengenali gaya, tapi tidak tunduk padanya. Menikmati keindahan, tapi tidak terjebak di permukaannya. Karena pada akhirnya, gaya yang sehat adalah yang memperkuat isi, bukan menutupinya.

Dan budaya yang sehat, adalah budaya yang membiarkan orang berpikir bebas—tanpa harus takut kelihatan “kurang estetik”.